Definition: Funktionstheorie – Was ist das?

Die Funktionstheorie ist ein System, das die Zusammenhänge zwischen Akkorden innerhalb einer Kadenz, eines Musikstücks oder eines Chorals anhand von Funktionen erklärt. Es gibt eine Vielzahl an Funktionen. Diese werden in Haupt- und Nebenfunktionen unterteilt. Die Hauptfunktionen sind die am meisten verwendeten Akkorde: Tonika, Dominante und Subdominante. Dazu kommen nun die Nebenfunktionen, die in der Harmonielehre eine untergeordnete Rolle spielen: Tonikaparallele, Dominantparallele, Subdominantparallele und Tonikagegenklang. Diese werden im Tonsatz meist für besondere Stellen zur Ausschmückung verwendet, wohingegen die Hauptfunktionen das grundlegende Tonmaterial in der Funktionstheorie bieten.

Um nun ein Stück akkordisch zu begleiten, werden diese Funktionen – unter Berücksichtigung von Tonsatzregeln und anhand verschiedener Prinzipien – nacheinander notiert. Zudem können sie auch bei einer harmonischen Analyse hilfreich und notwendig sein, um das musikalische Geschehen bestmöglich zu beschreiben.

Warum gibt es die Funktionstheorie?

Die Funktionstheorie wird seit Langem zur Analyse und Komposition von Musik, etwa Chorälen, genutzt. Sie orientiert sich stark am Hörempfinden: Akkordverbindungen, wie die von Dominante zur Tonika, wirken auf uns natürlich und schließend. Dagegen klingt die Verbindung von Dominante zu Tonikagegenklang unerwartet und spannungsvoll, da sie in eine Nebenfunktion auflöst.

Wie diese Verbindungen notiert werden und welche Regeln dahinterstehen, erklären wir in einem eigenen Beitrag – das Thema ist komplex.

Jeder Ton einer Tonleiter ist auch der Grundton eines Akkordes und der Funktion – Ausnahme ist die siebte Stufe, die die Terz der Dominante ist. Dazu werden alle Funktionen mit Abkürzungen aus ein oder zwei Buchstaben dargestellt. Ist hierbei der letzte Buchstabe groß, so handelt es sich um einen Dur-Akkord – zum Beispiel steht “T” für die Dur-Tonika. Ist der Buchstabe klein, findet man einen Moll-Akkord vor – “Sp” steht für die Subdominantparallele.

Die Hauptfunktionen der Funktionstheorie

Bei den Hauptfunktionen handelt es sich um die am meisten verwendeten Akkorde in einem Stück oder Lied. Sie sind praktisch die tragenden Wände des Werkes und ohne sie würde das ganze Konstrukt nach unserem westlichen Hörempfinden zusammenbrechen. Schauen wir uns die wichtigsten Funktionen, auch im Unterschied von Dur und Moll, nun einmal an:

Tonika

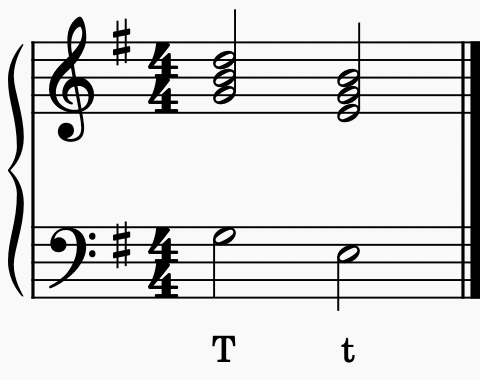

Die Tonika (T) ist der wichtigste Akkord im ganzen Stück und bildet das “Zuhause” für den Hörer. In den meisten Fällen startet und endet ein Stück mit dieser Funktion. Sie ist daher auch der Akkord über dem ersten Ton der Tonleiter. Steht das Stück in C-Dur, ist der Tonika-Akkord auch C-Dur.

Wenn ein Stück nun in Moll geschrieben wurde, ist die sogenannte Moll-Tonika (t) immer noch auf dem ersten Ton der Tonleiter. Da alle Akkorde aber nur tonleitereigene Töne verwenden, erklingt die Moll-Tonika auch in Moll.

Subdominante

Die Subdominante (S) hat ebenfalls eine tragende Funktion. Sie dient als Vorgänger für die Dominante und bereitet sozusagen auf den neuen Akkord vor. Die Subdominante liegt auf der vierten Stufe der Tonleiter, wodurch sie in Dur-Tonarten auch ebenso in Dur erklingt. In Moll-Tonarten klingt die Moll-Subdominante (s) auch in Moll und liegt wie auch in Dur auf der vierten Stufe.

Varianten der Subdominante

Die Subdominante ist aber anders als die Tonika in vielen verschiedenen Varianten anzutreffen. Das Entscheidende ist aber, dass sich Grundton und Terz nicht verändern werden. Bei einem S6 wird die Quinte durch eine Sexte ersetzt. Der S56 enthält sowohl Quinte als auch Sexte, was eine besondere Reibung erzeugt. Es gibt aber noch weitere Varianten, auf die wir in einem gesonderten Beitrag weiter eingehen werden.

Dominante

Die Dominante (D) ist neben der Tonika der wichtigste Akkord in der Funktionstheorie und tritt in unterschiedlichsten Varianten auf. Auch, wenn man keine Ahnung von Musik hat, erkennt man ihren Klang. Denn sie ist am Ende eines Stücks – von Klassik bis Pop – immer der Akkord vor der Tonika. Dadurch entsteht der charakteristische Schlussklang. Der Grundton der Dominantakkorde ist der fünfte Ton der Tonleiter – also eine Quinte über der Tonika. Wird ein Stück beendet, hört man den besonderen Schluss mit einem Quintsprung nach unten oder einem Quartsprung nach oben von der Dominante zur Tonika.

Eine Besonderheit hier ist, dass Dominanten in Moll-Tonarten trotzdem in Dur stehen, denn aufgrund der Dominanz kommen sie so gut wie nie als Moll-Dominante vor. Daher ist die Funktion in a-Moll nicht e-Moll, wie es laut den Vorzeichen eigentlich sein müsste, sondern E-Dur. Dafür muss hier die Terz der Dominante erhöht werden und besitzt somit ein Versetzungszeichen.

Steht ein Stück in harmonisch Moll, ist die 7. Stufe (Terz der Dominante) automatisch erhöht.

Varianten der Dominante

Kommen wir noch kurz zu Varianten der Dominante: Es gibt den sogenannten Dominantseptakkord, wo der Dominante eine Septime über ihrem Grundton hinzugefügt wird (in G7 ein fis). Des Weitern gibt es Zwischendominanten, die als Dominante zu einem beliebig folgenden Akkord dienen. Diese werden mit einer Klammer gekennzeichnet, was bedeutet, dass sich die Funktion auf den Grundton des nachfolgenden Akkords bezieht. Es gibt außerdem noch eine Doppeldominante oder einen sogenannte DV. Dazu erfährst du aber mehr im Beitrag zur Dominante.

Die Nebenfunktionen der Funktionstheorie

Schauen wir uns nun noch kurz die Nebenfunktionen an. Diese sind im Gegensatz zu den Hauptfunktionen weniger wichtig und haben daher auch keine großen Varianten. Zudem sind ihre Kennzeichnungen und Stufen teilweise anders als in Moll.

Tonikaparallele

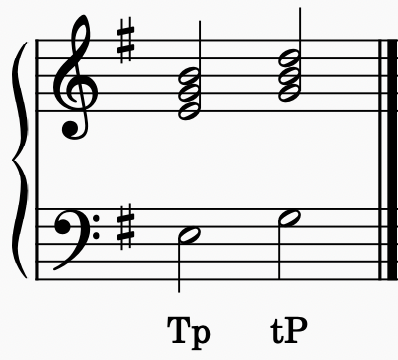

Die Tonikaparallele der Dur-Tonart (Tp) liegt auf der 6. Stufe der Dur-Tonleiter. So erhält man zum Beispiel in C-Dur die Töne a, c und e für die Tonikaparallele.

Sie tritt am häufigsten in zwei Fällen auf: Entweder folgt sie in einer Akkordfolge auf die Tonika und geht in eine Subdominante über, sodass eine lineare Abwärtsbewegung im Bass auftritt. Oder sie erklingt unerwartet nach einer Dominante als Ersatz für die Tonika – dieser Schluss von D zu Tp nennt sich Trugschluss.

Ist die Grundtonart nun Moll, wird die Tonikaparallele mit tP bezeichnet (Merke: Ist der letzte Buchstabe der Abkürzung groß, so erklingt ein Dur-Akkord). Diese liegt in Moll nun auf der 3. Stufe, da es sich hier ja um eine Parallele handelt, also zwei Akkorde, die unmittelbar zusammengehören. In a-Moll ist es logischerweise C-Dur. Die tP folgt meistens auf eine Dominante.

Subdominantparallele

Die Subdominantparallele (Sp) gibt es nur in Dur-Tonarten. Sie ist jedoch ein Moll-Akkord. Schauen wir uns erneut die Tonart C-Dur aus Grundtonart an, so liegt die Sp auf der 2. Stufe und heißt daher d-moll mit den Tönen d, f und a.

Merke: Parallelen sind immer einer kleine Terz voneinander entfernt (Kleinterzverwandtschaft). Hast du einen Dur-Akkord musst geht du für die Parallele einen Ton abwärts. Bei einem Moll-Akkord musst du dann logischerweise einen Ton aufwärts gehe.

Die Subdominantparallele folgt am häufigsten auf ihre Verwandte die Subdominante – Hauptfunktion vor Nebenfunktion ist das Motto, das bedeutet immer S zu Sp und nicht Sp zu S. Eine weitere Variante ist, dass sie die Subdominantparallele die Subdominante ersetzt und anschließend direkt eine Dominante folgt.

Tonikagegenklang und Dominantparallele

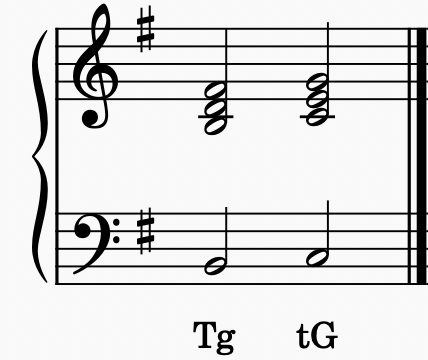

Ja genau! Die Dominantparallele (Dp) und der Tonikagegenklang (Tg) sind ein und derselbe Akkord in Dur. Sie befinden sich auf der 3. Stufe, in C-Dur ist es also e-moll mit den Tönen e,g und h. Jedoch wird die Bezeichnung Dp meist nicht im Sachzusammenhang verwendet, da sie laut der Merkhilfe oben immer nach der Dominante erklingen müsste. Das ist aber normalerweise nicht der Fall, da wir gelernt haben, dass eine Dominante fast immer die Tonika vorbereitet und somit kein weiterer und vor allen Dingen kein untergeordneter Akkord mehr notiert werden kann, Daher wird die 3. Stufe in den allermeisten Fällen als Tonikagegenklang bezeichnet wird.

Merke: Der Gegenklang ist immer eine große Terz voneinander entfernt und besteht aus zwei Dur-Akkorden (Großterzverwandtschaft). Hast du also einen Dur-Akkord, findest du den Gegenklang eine große Terz darüber.

Hier gibt es aber auch eine Variante für Moll-Tonarten. Dann bezeichnet man es als tG und der Akkord liegt hier auf der 6. Stufe der Moll-Tonleiter. In a-moll ist der tG also F-Dur mit F,A und C. Auch hier werden wieder nur die Töne der Grundtonart für die Bildung des Akkords verwendet. Der Tonikagegenklang kann wie auch die Tonikaparallele die normale Tonika ersetzen und erzeugt dadurch auch einen Trugschluss (D zu tG).

Der Unterschied Dur oder Moll

Steht das Stück in Dur oder Moll? Das ist eine wichtige Frage, die man sich zu Beginn stellen muss. Denn je nach Tongeschlecht sind auch die Funktionen etwas abgewandelt beziehungsweise haben sie ein anderes Tongeschlecht. Für die Anordnung der Funktionen in Dur und Moll erstellen wir dir extra eine Tabelle, in der du immer überprüfen kannst, wie die einzelnen Funktionen auf einer Stufe aufgebaut sind.

Und in der folgenden Tabelle zeigen wir dir, wie du die Funktionstheorie in der Praxis anwenden kannst:

Grundtonart Dur

| Name | Abkürzung | Stufe | Geschlecht | Akkord in C-Dur |

| Tonika | T | 1. Stufe | Dur | C-Dur |

| Subdominantparallele | Sp | 2. Stufe | moll | d-Moll |

| Dominantparallele | Dp | 3. Stufe | moll | e-Moll |

| Tonikagegenklang | Tg | 3. Stufe | moll | e-Moll |

| Subdominante | S | 4. Stufe | Dur | F-Dur |

| Dominante | D | 5. Stufe | Dur | G-Dur |

| Tonikaparallele | Tp | 6. Stufe | moll | a-Moll |

Grundtonart Moll

| Name | Abkürzung | Stufe | Geschlecht | Akkord in C-Dur |

| Tonika | t | 1. Stufe | Moll | a-Moll |

| Tonikaparallele | tP | 3. Stufe | Dur | C-Dur |

| Subdominante | s | 4. Stufe | moll | d-Moll |

| Dominante | D | 5. Stufe | Dur | E-Dur |

| Tonikagegenklang | tG | 6. Stufe | Dur | F-Dur |

Wozu dient die Funktionstheorie?

Welche Akkorde gehören zu den Hauptfunktionen?

Welche Aussage beschreibt die Nebenfunktionen am besten?

Was bedeutet ein großer letzter Buchstabe in einer Funktionsabkürzung?

Welche Funktion tritt häufig als Ersatz der Tonika nach der Dominante auf und erzeugt einen Trugschluss?

Wie findet man eine Parallele (Tonikaparallele oder Subdominantparallele)?

Welche beiden Funktionen sind in Dur identisch und liegen auf der 3. Stufe?

FAQ rund um die Funktionstheorie!

Lerne Musiktheorie mit Notono!

Du möchtest mehr über Musiktheorie lernen und hast noch nicht das richtige Tool gefunden? Mit unseren Musiktheoriekurs bringen wir dich auf’s nächste Level. Bei uns lernst du alles zu den Themen Musiktheorie, Gehörbildung, Harmonisation und Epochenwissen. Mit über 130 interaktiven Übungen und Lektionen erklären wir dir alles, was du wissen musst, Schritt für Schritt! Schau gerne vorbei und teste unseren Kurs kostenlos!